मृदा यानी की मिट्टी क्या है हमारे घर में गांवों एवं शहरों के चारों तरफ जो हरियाली पेड़ पौधों एवं वनस्पतियां दिखाई देते हैं वह सब पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग की देन है। पृथ्वी संसार का आधार है घर, विद्यालय, कल-कारखाने आदि सब इसी पृथ्वी पर बने हैं। पृथ्वी को धरती भी कहा जाता है।

हमारे देश में धरती को धरती मां कहते हैं जिस प्रकार मां अपने बच्चों का पालन पोषण अपना सब कुछ देकर करती है उसी प्रकार से धरती हम लोगों को जीने एवं सुख सुविधा की सभी वस्तुएं देती है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को जिस पर हम सभी लोग रहते हैं मिट्टी, भूमि, माटी, जमीन या मृदा कहते हैं।

पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ-साथ मृदा की भी उत्पत्ति हुई जिसकी जानकारी आदिमानव ने भोजन के अभाव में जंगलों में प्राप्त की आदिमानव जब जंगलों में पशु, पक्षियों से अपना पेट ना भर सका तो जगह-जगह पत्थरो में लोहे की सहायता से खेती करने लगा तब उसे मृदा या भूमि की जानकारी प्राप्त हुई।

पेड़ पौधे वनसपत्तियां अपना भोजन मृदा से प्राप्त करती हैं पशु अपना भोजन पेड़, पौधों में और पतियों से लेते हैं। मनुष्य अपना भोजन पेड़ पौधों वनस्पतियों एवं पशुओं से प्राप्त करता है इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि मिट्टी या मृदा ना होती तो हमारा जीवन संभव नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर मृदा क्या है जो बृहस्पति एवं जीव जंतुओं के लिए इतनी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है।

मृदा किसे कहते हैं मृदा की परिभाषा

मृदा पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है जो चट्टानों,पत्थर एवं खनिजों के टूटने फूटने एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर एकत्रित होने से बनी है। इसमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है जिस पर पेड़ पौधे एवं वनस्पतियां उगती है मृदा के बनने में 200 साल से हजारों साल तक लग जाते हैं मृदा बनने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है।

- सामान्य रूप से पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को मिला करते हैं।

- मृदा पौधों के उगने एवं वृद्धि करने का एक माध्यम है।

- मृदा जैविक पदार्थ के साथ चट्टानों एवं खनिजों का मिश्रण है

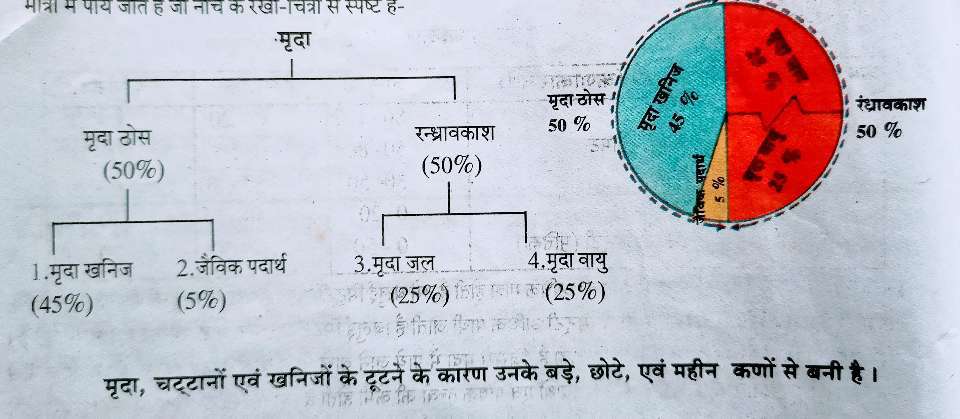

मृदा के घटक

हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि मृदा किन किन घटकों से बनी है इसमें कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में उपस्थित है मृदा में पाई जाने वाली विभिन्न पदार्थों को मृदा घटक या अवयव कहते हैं। मृदा में मुख्य रूप से चार घटक विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं।

1.ठोस मृदा 50%

- खनिज मृदा 25%

- जैविक मृदा 25%

2.रंधरावकाश 50%

- मृदा जल 25%

- मृदा वायु 25%

मृदा चट्टानों एवं खनिजों के टूटने के कारण उनके बड़े छोटे एंव महीन कणों से बनी है।

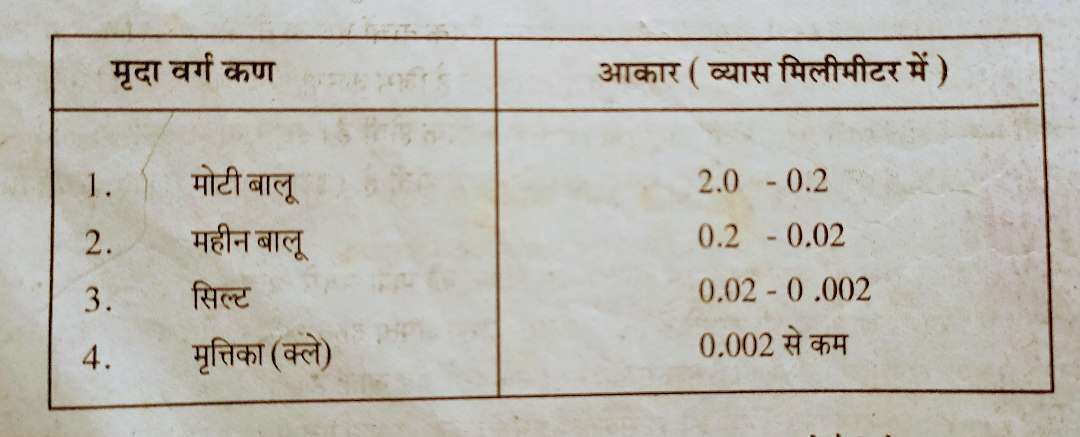

कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण

मृदा वर्गीकरण से पहले यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि मृदा कण क्या है यह कितने प्रकार के होते हैं हम जानते हैं कि मुद्दा चट्टानों एवं खनिजों के टूटने फूटने एव एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने से बनी है चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से मोटी एव महीन बालू बनती हैं हम घरों, खेतों एवं नालियों के किनारे प्रया क्ले देखते हैं।

बालू जब हवा एवं पानी की रगड़ से और महीन हो जाती है तब सिल्ट या गाद बन जाती है नालो एवं नहरों की सफाई में जो पदार्थ नीचे तलहटी में निकाला जाता है वह सिल्ट होता है। सिल्ट के कण टूट टूट कर जब और बारीक हो जाते हैं तब वे मृतिका या क्ले बन जाते हैं। चिकनी मिट्टी मृतिका की अधिकता के कारण बनती है। जिससे धनखर मिट्टी कहते हैं क्योंकि उसमें धान की फसल अच्छी होती है मृदा कणों का आकार नीचे आप देख सकते हैं।

- मोटी बालू (2.0-0.2)

- महीन बालू (0.2-0.02)

- सिल्ट (0.02-0.002)

- मृतिका (0.002 से कम)

मृदा कणों (बालू, सिल्ट, मृतिका) के अनुपात के आधार पर मृदा का नामकरण करते हैं जिसे कलाकार गठन कहते हैं। इस प्रकार कोणों की सहभागिता के आधार पर मिर्जा को निम्नलिखित भागों में बांटते हैं।

1.बलुई मिट्टी– जिस में बालू की मात्रा 80 से 100% तक होती है पराया नदियों के किनारे बलुई मिट्टी अधिक पाई जाती है बलुई मिट्टी के कण मोटे खुरदूर एवं भारी होते हैं इसमें वर्षा सिंचाई जल तुरंत नीचे चला जाता है। जिससे मृदा में पाए जाने वाले पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं इस प्रकार की मृदा में कार्बनिक पदार्थों एवं पोषक तत्वों की कमी होती है।

बलुई मिट्टी मुलायम एवं पूर्व भरी होती है जिसके कारण इस मिट्टी में जुताई,गुड़ाई,निराई आदि आसानी से होती है। पानी ना रुकने के कारण इस में उगाई जाने वाली फसलों की सिंचाई बार-बार करनी पड़ती है। अतः इस प्रकार की मृदा में उन फसलों को उगाना चाहिए जिन्हें कम से कम पानी की आवश्यकता होती है। बलुई मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ एवं चिकनी मिट्टी मिलाकर इसकी जल धारण क्षमता एवं पौधों के पोषक तत्व को कायम रखने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ऐसी मृदा में अरहर, ज्वार बाजरा, मटर, चना आदि फसलों की खेती की जा सकती है।

2.बलुई दोमट मिट्टी– बलुई दोमट मृदा में बालू की मात्रा 50 से 80% और सिल्ट 0 से 50% एवं मृतिका 0 से 20% होती है सिल्क और मितिका की उपस्थिति के कारण इसमें जल धारण करने की क्षमता आ जाती है तथा मिट्टी हल्की बनी रहती है इसमें भी वे सभी फसलें उगाई जा सकती हैं जिनको पानी की कम हो सकता होती है बलि मिट्टी की अपेक्षा इसमें सिंचाई की कम आ सकता होती है इसमें फसलों की पैदावार अपेक्षाकृत अधिक होती है।

3.दोमट मिट्टी– दोमट मिट्टी किसी के कृषि सर्वोत्तम होती है इसमें बालू एवं सिल्ट की मात्रा 30 से 50% एवं मृतिका की मात्रा 0 से 20% होती है इसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों एवं कार्बनिक पदार्थों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है दोमट मिट्टी में हवा एवं पानी का संचार बहुत अच्छा होता है जिस कारण पौधों की जड़ों की विधि अधिक एवं तीव्र गति से होती है तथा फसलों की पैदावार बहुत अच्छी उम्र अधिक होती है इस मृदा में लगभग सभी फसलें आसानी से उगाई जा सकती हैं क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता अच्छी होती है। इसमें जुताई गुड़ाई हार्दिक क्रियाएं आसानी से की जा सकती हैं।

सिल्क मिट्टी- इसमें बालू की मात्रा बहुत कम होती है और सिल्ट की मात्रा सबसे अधिक 50 से 70% होती है इसे महीन कणों वाली मिट्टी या गार्ड भी कहते हैं। इसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। पानी की अधिक मात्रा होने पर मिट्टी में हवा का संचार रुक जाता है तथा सूखने पर इसमें दरारे पड़ जाती हैं जुताई करने पर खेत में ढेले बन जाते हैं जो कठोर होते हैं। इसमें सामान्य फसलें नहीं जा सकते हैं मुख्य रूप से धान एवं गन्ना की फसलें उगाई जाती हैं। ऐसी मृदा में पौधों की जड़ों की विधि अच्छी नहीं होती है। इस कारण की मृदा को कार्बनिक खाद्यों बालू का प्रयोग करके खेती योग्य बनाया जा सकता है और अच्छी पैदावार ली जा सकती है।

चिकनी मिट्टी- मृतिका या कल इस प्रकार की मृदा सबसे अधिक कठोर होती है इसमें मृतिका की मात्रा 30 से 100% होती है तथा बालू एवं सिल्ट की मात्रा जीरो से 50% होती है इसके कारण बहुत भारी होते हैं जिनका आकार 0.002मिमी से भी कम होते हैं पानी मिलने पर इसके कान खोल कर आपस में चिपक जाते हैं इसीलिए इस प्रकार की मृदा को चिकनी मिट्टी कहा जाता है इस विधा के सूखने पर दरारे पड़ जाती हैं।

चिकनी मिट्टी में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों एवं कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पाई जाती है यह मृदा अधिक उपजाऊ होती है लेकिन कठोर होने के कारण है इसमें सभी फसलों नहीं उठाई जा सकती हैं चिकनी मिट्टी में हलचल आने पर बहनों को अधिक बल लगाना पड़ता है इस में धान, गन्ना एवं कपास की बहुत अच्छी खेती होती है ऐसी मजा में रुद्रावकाश की मात्रा अधिक होने के कारण हवा का संचालन अच्छा होता है लेकिन वर्षा होने पर सिंचाई के बाद हवा का संचार रुक जाता है बालों की मात्रा मिलाकर भुरभुरी बनाया जा सकता है।

कृषि के दृष्टिकोण से मृदा का वर्गीकरण

मृदा का वर्गीकरण करो रंगो बनावट जलवा एवं कृषि आदि के आधार पर किया जाता है या हम की ओर किसी के आधार पर मृदा वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे

- अधिक उपजाऊ

- सामान्य उपजाऊ

- कम उपजाऊ

- अनुपजाऊ या कृषि के अयोग्य

अधिक उपजाऊ मृदा इस प्रकार की मृदा होती है गांव या बस्ती के चारों तरफ पाई जाने वाली मृदा भी अधिक उपजाऊ होती है ऐसी मजा में पोषक तत्वों एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पाई जाती है इनमें जल एवं वायु संचार बहुत अच्छा होता है ऐसी विधा में पौधों के लिए आवश्यक सभी दशाएं पर्याप्त रूप में पाए जाते हैं अधिक उपजाऊ मृदा की उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी होती है इसमें सभी फसलें सुगमता पूर्वक उगाई जा सकती हैं इसमें जल निकास भी बहुत अच्छा होता है।

सामान्य उपजाऊ मृदा बलुई दोमट एवं सिल्ट दोमट मृदा सामान्य उपजाऊ मृदा के अंतर्गत आती है यह मिलता गांव या बस्ती से कुछ दूर पाई जाती हैं इनमें कार्बनिक पदार्थों एवं पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा कुछ कम पाई जाती है ऐसी मृदा में उर्वरा शक्ति जल धारण क्षमता तथा वायु का संचार सामान्य होता है इस प्रकार की मृदा में कार्बनिक खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करके अच्छी पैदावार ली जा सकती है।

कम उपजाऊ मृदा जो मिला है गांव से दूर या दराज पर या निचले भागों में या उबर, खाबड स्थान में पाई जाती हैं वह कम उपजाऊ मृदा के अंतर्गत आती हैं। जैसे बलुई,कंकरीली, रेतीली, लाल पीली आदि मिल जाएं।

इसके अंतर्गत आती हैं। इन नेताओं में पानी ना रुकने के कारण पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व एवं कार्बनिक पदार्थ मृदा के नीचे चले जाते हैं पानी और हवा का संचार कम अथवा ना होने के कारण पौधों की जड़ों की वृद्धि व विकास अच्छा नहीं होता है मृदा में वायु के संचार का समुचित प्रबंध कर के खाद्य एवं उर्वरकों का प्रयोग करके सिंचाई आदि का प्रबंध करके अच्छी पैदावार ली जा सकती है।

अनुपजाऊ या किसी के अयोग्य मृदा ईश्वर के अंतर्गत उबड़,खाबड़,ऊसर,बंजर एवं जलमग्न मिलाएं आती है जिनमें फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं भू परिष्करण सिंचाई खाद एवं उर्वरक का अच्छा प्रबंध एवं भूमि सुधार का प्रबंध करके कुछ पैदावार ली जा सकती है ऐसी मृदा में खेती करने से किसानों को कोई लाभ नहीं होता है यह मिलाएं चारागाह के रूप में प्रयोग की जा सकती है ऐसी मृदा में शीशम बबूल,नीम आदि लगाए जा सकते हैं।